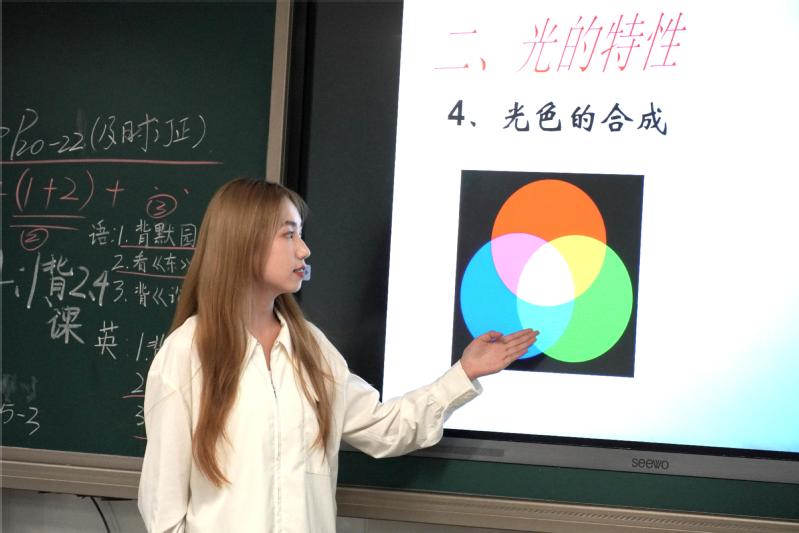

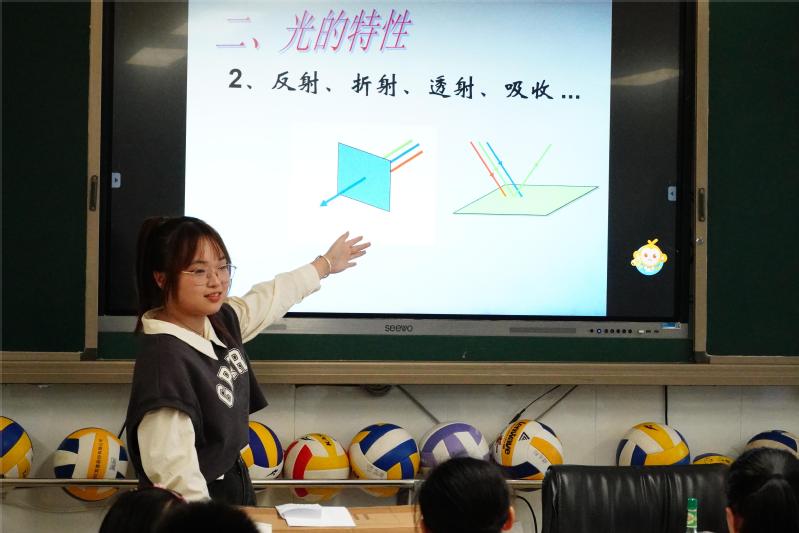

10月18日下午,来自浙江师范大学物电学院和浙江省科普教育研究院科普团队的四位小老师胡佳仪、郑妮、冷丹、李盈霞,为江滨小学的同学们带来“下午三点半”科普小课堂。“光是生命的源泉,是大自然的美容师。”本次科普小课堂紧紧围绕“光”,通过知识的讲解和趣味小实验,为同学们介绍平凡而神秘的光。

课堂伊始,从“自然界都有哪些光”的问题切入,小老师们引导同学们进行积极发言、讨论,进而介绍光的产生原理。

通过老师对“小孔成像”实验的介绍,同学们对“在均匀介质中,光沿直线传播”的原理有了更为透彻的理解;“筷子在水中会发生偏折”“海市蜃楼”等现象背后,隐藏着“在不均匀介质中,光不沿直线传播”的事实。

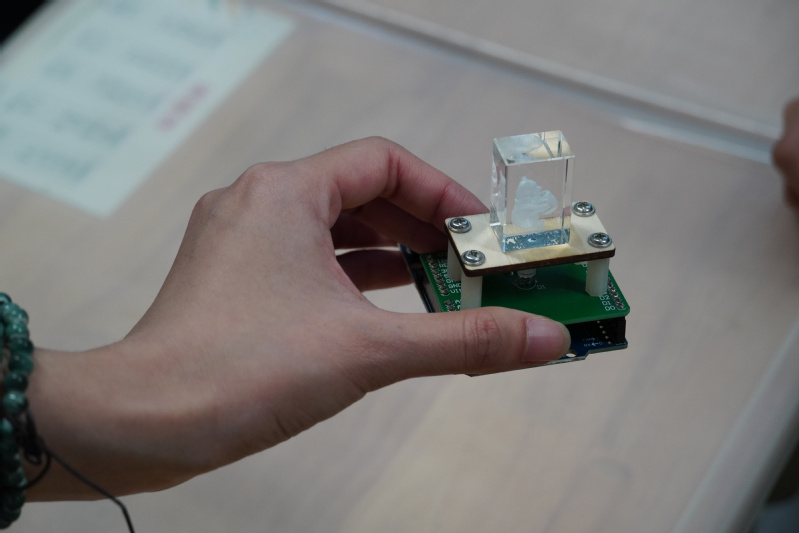

“如果一道白光闯过三棱镜,那么它就会被分散成彩虹的颜色”,这是一种光的色散现象。白光的实质是一种复合光,每种颜色的光折射率不同,红光最小,折射后偏角最小,在上方;紫光折射率最大,偏角最大,在最下方,由此形成“红橙黄绿蓝靛紫”七色彩虹。同学们踊跃举手参与实验,在老师的指导下,利用手电筒和三棱镜,尝试在天花板上制造七色彩虹。

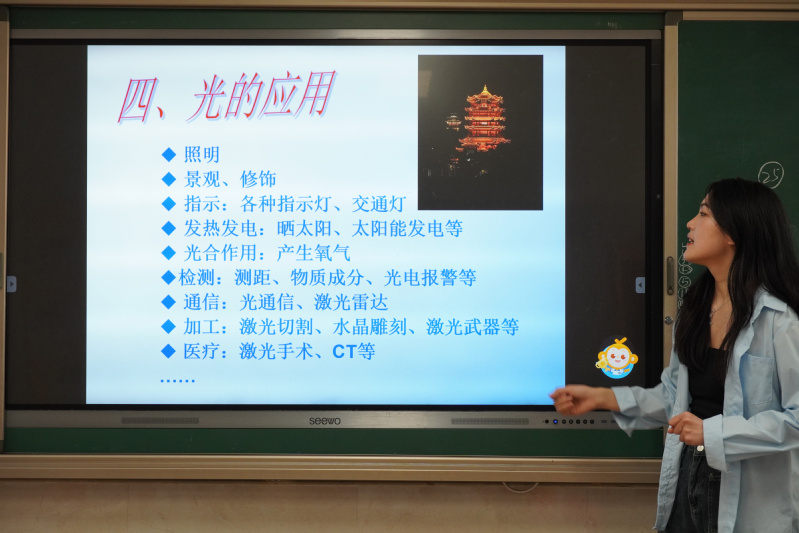

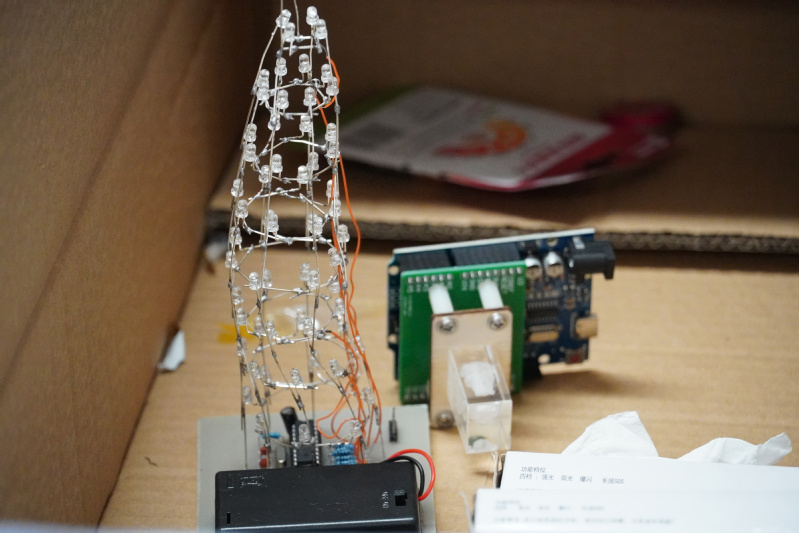

“在生活中,光的应用有哪些呢?”同学们纷纷举手发言,分享光在自己生活中的妙用。“光在照明、景观、医疗、通信中都发挥着不可或缺的作用。”老师向同学们介绍霓虹灯、激光切割等工艺,并展示了“激光雕刻”等工艺品,同学们纷纷惊叹于激光雕刻的精巧。

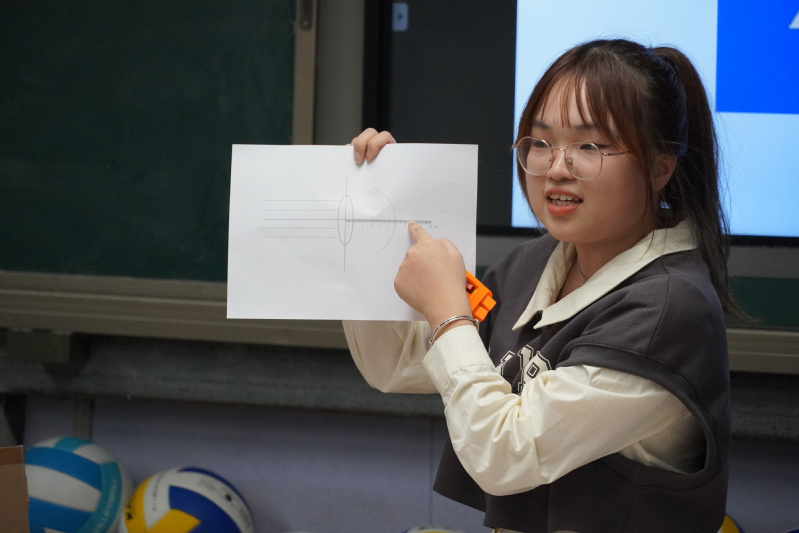

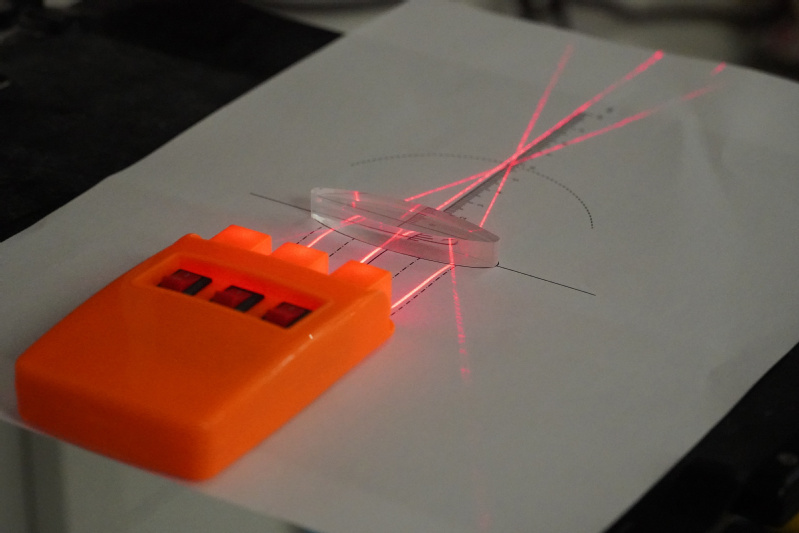

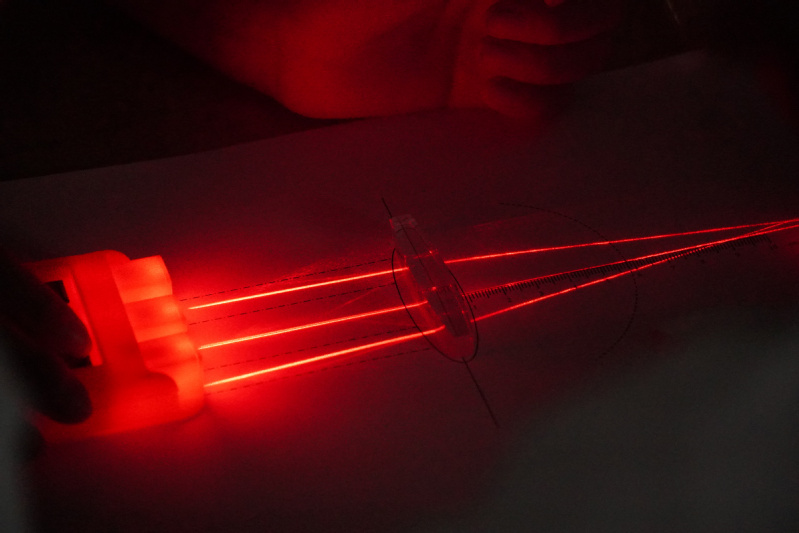

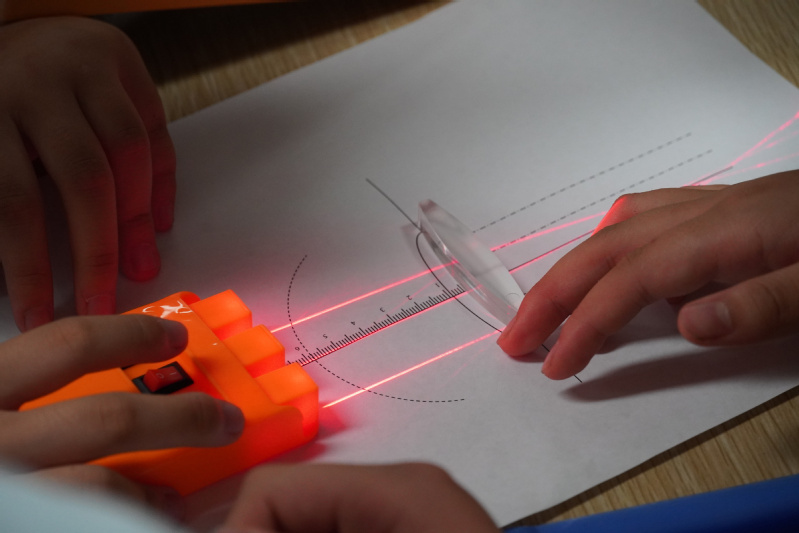

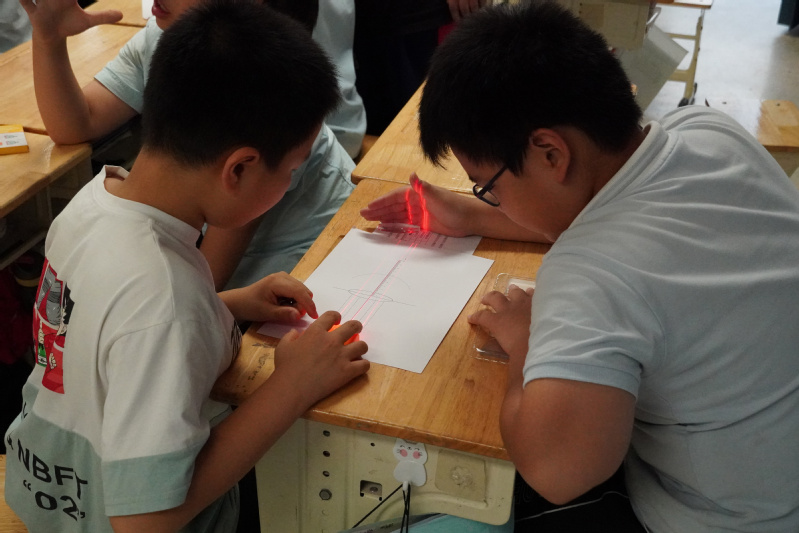

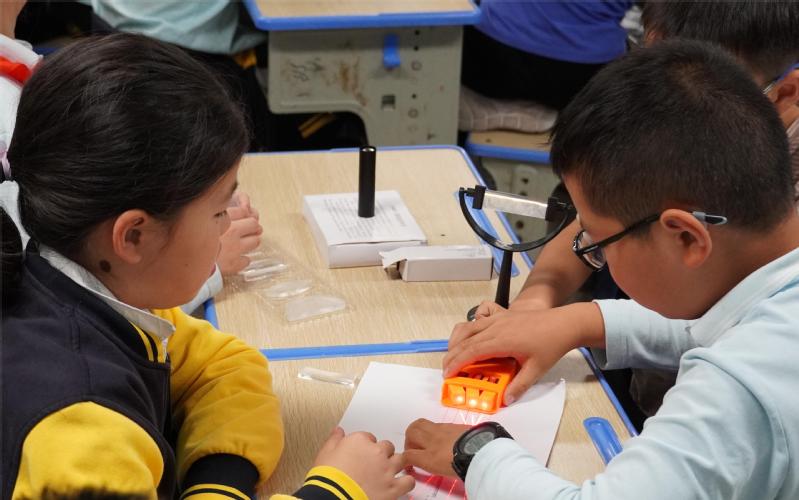

将激光照射到凸透镜上,利用“凸透镜对光线有会聚作用的原理”,测量凸透镜的焦距;激光器发射的平行光经过凹透镜的发散,呈现在白纸上,同学们变换光线角度,观察光线的变化。通过以上两个透镜的实验,直观地感受光的“会聚”“发散”原理。浙师大的小老师们独具巧思,将原本艰深晦涩的科学知识讲得妙趣横生。

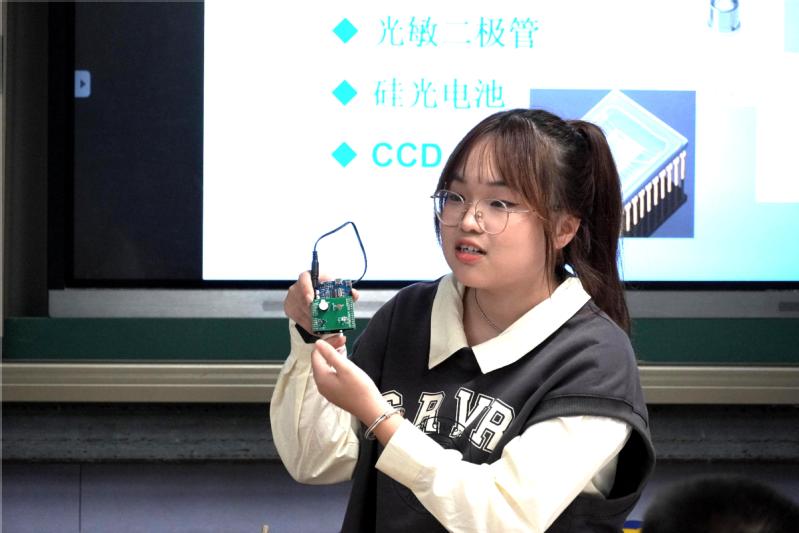

在本堂课,小老师们围绕“光的产生”“光的特性”“光的感知”“光的应用”几个要点,为同学们揭开“神秘的光”的真面目。在小实验中,同学们亲自动手操作,观察光,探究光,对光的性质和规律有了更为深入、透彻的了解。

科普的意义,在于给青少年打开一扇“探索”之窗,种下一粒“科研”的种子,希望通过“下午三点半”课堂这一平台,带领更多青少年迈入“科学的大门”。

【人员感想】

下午三点半课堂的内容刚好是我们课堂内容的延伸,巩固了平时上课的所学,学生对此都非常感兴趣。像光学这节课,科普团队对光学进行了很多拓展延伸,联系了生活实际,例如“近视”。

——江滨小学教师

非常喜欢这个课堂,学到了很多知识,我们还可以自己动手做很多的小实验。今天我们还用手电筒在墙壁上照出了彩虹!希望这个活动可以一直延续下去,下次还想要老师来和我们一起做小实验。

——江滨小学学生

下午三点半课堂对于师范生而言是一个很好的锻炼机会,可以从中学会很多,课前我们要做很多准备,教具、讲稿、试讲等,当我们在讲课的时候,可以通过很多有趣的小实验带领学生更具体地了解到科普知识,同时我也会更加用心地准备自己上课的内容,争取将最好的课堂呈现给同学们!

——科普团队成员冷丹